FRINIRE

di MEDUSA. In questo numero leggerete di effetti ottici e siamesi, di Cosenza e New York, mosche e Giappone, guano di airone e sushi di salmone.

Benvenuti, questo è il numero centocinquantasei di MEDUSA, una newsletter a cura di Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi – in collaborazione con Not.

MEDUSA parla di cambiamenti climatici e culturali, di nuove scoperte e vecchie idee. Ogni due mercoledì.

Quello che scriviamo su MEDUSA è gratuito per tutti. E senza sponsor. Se ti piace quello che facciamo, si possono donare 5€ al mese. Oppure 30€ l’anno (e quindi 2,5€ al mese). Oppure si può fare un’offerta libera annuale. Chi si abbona scegliendo una di queste opzioni, riceverà ogni tanto anche dei numeri extra, racconti, post o qualche esperimento pazzo. Se siete già iscritti, potete aggiornare il vostro abbonamento qui:

MEDUSA newsletter è un animale strano: può contenere un articolo o un racconto inedito, una lunga intervista oppure una serie di frammenti, storie più brevi, appunti di lettura, link o altre segnalazioni.

In chiusura l’unica certezza: i numeri della CABALA.

Per il resto, la nostra homepage è medusanewsletter.substack.com, se volete scriverci potete rispondere direttamente a questa email o segnarvi il nostro indirizzo: medusa.reply@gmail.com. Siamo anche su Instagram.

In questo numero leggerete di effetti ottici e siamesi, di Cosenza e New York, mosche e Giappone, guano di airone e sushi di salmone.

#1 COME FUNZIONA UNA CARESTIA

È uscito un grosso tomo di storia del Novecento per Adelphi, si chiama Lapidi – La Grande Carestia in Cina. Il libro di Yang Jisheng ricostruisce le ragioni politiche che hanno portato, sul finire degli anni Cinquanta, alla morte di 36 milioni di persone.

In quegli anni la Cina di Mao era tenuta in piedi da una struttura piramidale dove, come già immagina chi avrà fatto letture di storia sovietica, ogni scalino di potere si reggeva su “funzionari siamesi”: insomma, con una faccia le prendevano dai superiori e con l’altra le davano ai sottoposti.

Nonostante la ovvia vocazione storiografica del saggio, lo svolgimento di Jisheng non evita di mostrare quali fossero gli effetti del potere centrale sul sistema nervoso, circolatorio e affettivo dei sudditi. Colpiscono i dettagli microstorici, come la distruzione sistematica degli utensili che ci servono per nutrirci, magari ereditati dai nonni, i pentoloni e i taglieri autarchici:

Il sistema delle mense comuni svolse un ruolo fondamentale nella morte per fame di milioni di persone. Le stufe nelle case dei contadini furono distrutte; pentole, recipienti, ciotole e tazze, così come sedie e tavoli, furono confiscati per essere trasferiti nelle mense comuni. Anche i cereali e la legna da ardere erano destinati ai refettori, e sia il bestiame che il pollame dovevano essere allevati lì. Persino le erbe selvatiche raccolte dai membri delle comuni dovevano essere cedute.

Ecco, in sintesi: le mense iniziano a chiudere perché – esclusi i funzionari e soprattutto i quadri del partito – non c’è abbastanza cibo per tutti.

Non c’è cibo perché (soprattutto, insieme ad altre conseguenze a cascata) terrirozzati dalle purghe e dalle esecuzioni sommarie, pestaggi torture e impiccagioni, i funzionari intermedi stimano percentuali di raccolto farneticanti, costringendo i funzionari a stretto contatto con i contadini a tirare fuori ogni grammo di cereale possibile, compreso quello necessario alla loro sopravvivenza. Il crimine capitale diventa naturalmente l’occultamento delle provviste, molto spesso del tutto presunto, inventato come strumento di controllo. Ecco che i pestaggi le torture (una varietà oscena, ognuna ben descritta) e le impiccagioni passano in dono ai funzionari di livello infimo e alla popolazione contadina. Ci sono decine e decine di pagine che parlano di morti di fame e cannibalismo. Mi limiterò quindi a una breve lista di alcuni degli alimenti sostitutivi:

Paglia di riso: veniva utilizzata come mangime per il bestiame e i cavalli, per coprire i tetti o intrecciare corde.

Fusti di mais: in circostanze normali, erano usati per alimentare il fuoco in cucina e non venivano dati da mangiare neppure agli animali domestici. Durante la carestia funsero da generi alimentari. Per renderli commestibili si eliminava la scorza e li si cuoceva. Una volta cotti venivano frantumati e pestati in un mortaio. La farina ottenuta veniva mischiata con la farina di patate dolci e impiegata per preparare panini al vapore.

Guano di airone bianco: l'airone bianco è un uccello acquatico che si nutre di pesci. I suoi escrementi sono bianchi e inodori. Gli affamati li raccoglievano, li portavano a casa e, dopo averli sciacquati, li mangiavano cotti al vapore.

Altri alimenti sostitutivi comprendevano erbe selvatiche, germogli di arachidi, topi, passeri, radici, corteccia di alberi, gusci di crostacei e fibre di cotone.

#2 FUGA DALL’ALGORITMO

Vivere online è noioso: i social si assomigliano tutti, l'algoritmo cerca di instradarci in vie già battute, vuole venderci sempre qualcosa. Si finisce per guardare, tutti, gli stessi video – di gattini, cagnetti, influencer, video di azioni salienti, di balletti, di neonati, di gossip o celebrità. Siamo noi a essere pigri di natura, monotoni, chiusi in noi stessi. Ed è la macchina che ci ha tolto lo stimolo della scoperta. E, anche: ci siamo co-evoluti, la rete e noi, per arrivare a questa minima comune desolazione.

Le persone che scrivono di queste cose stanno pensando sempre di più – negli ultimi mesi, negli ultimi anni – alla fuga: in che modo, cioè, si può scappare dalle piattaforme e dalla spazzatura algoritmicamente generata? Come si può tornare a connettersi in maniera libera, a vivere internet come il luogo pubblico e orizzontale che doveva essere all’inizio, fuori dai meccanismi di marketing che dominano invece l'esperienza online oggi? Priscilla De Pace ne ha scritto sull'ultimo numero della sua newsletter Una goccia – che vi consigliamo:

A questo aggiungiamo una piccola appendice scema: a volte la fuga dalle maglie della rete può avere anche apparenze più giocose – o forse solo più patetiche, decidete voi; ma da qualche tempo, su Instagram, cerco di non soffermarmi sui contenuti consigliati: schivo modelle e palazzi brutalisti, e mi costringo invece a cercare parole a caso: Juneau, scolapasta, terreno. Non sempre funziona, ma in alcuni luminosi momenti un lampo si accende, vedo la luce fuori dal tunnel e mi convinco di aver mandato in tilt l'algoritmo. Come l'altra sera quando, per nessuna comprensibile ragione, la pagina dei contenuti suggeriti mi mostrava quasi solo pattern di effetti ottici.

Oppure qualche mese fa: senza sapere più cosa consigliarmi, all'ennesimo mio scroll velocissimo, Instagram ha deciso di provare a mostrarmi alcuni video di pirati.

Trap sparata in sottofondo, ragazzi snelli e tonici con il viso coperto che sfrecciano su barchette esili, che praticamente volano sulle onde. Di quale mare, quale oceano? E a chi hanno rubato quelle taniche di benzina? Non c'è contesto, solo beat saturi ed enormi colonne di fumo nero che salgono da navi più grandi. Questi video non sono stati girati per me, non li avrei mai dovuti vedere, eppure li vedo. E senza pensare al dramma che c'è dietro, senza pensare al contesto, alla pirateria e alla povertà, al petrolio, alla violenza criminale, mi illudo per un attimo di aver trovato un passaggio segreto, una falla dell'algoritmo.

#3 MA VUOI DIRMI COME QUESTO PUÒ FRINIRE? (IL RITORNO)

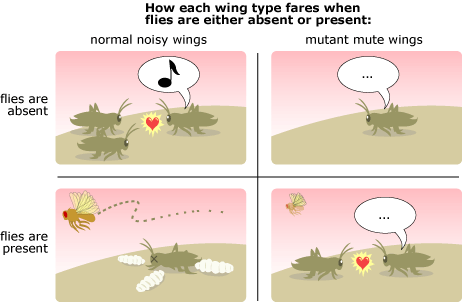

Qualche tempo fa, era il nostro primo anno di vita, in una storia della newsletter che intitolavamo “ma vuoi dirmi come questo può frinire?” – una dedica alla famigerata canzone – raccontavamo “la storia dei grilli dell’isola di Kauai. Il maschio del grillo, com’è noto, frinisce per attrarre una compagna. Nel giro di un decennio però, una mosca parassitaria attratta dal loro verso ha annientato (disperdendo larve che divorano l’organismo ospite dall’interno) un terzo dei grilli dell’isola. Non bastasse, la mosca ha de-mascolinizzato il 95% dei maschi sopravvissuti: per sopravvivere agli attacchi infatti, una mutazione genetica – forse una delle più rapide mai occorse, sviluppatasi in meno venti generazioni – ha silenziato gli organi fonatori dell’insetto. Ammutoliti dall’evoluzione, i maschi non riescono più a sedurre le loro pretendenti. Cercano di confondersi in mezzo ai pochi che ancora possono produrre dei suoni, sperando nella distrazione delle femmine. Non bastasse, privi di nozioni di entomologia, i maschi continuano a tentare di emettere delle vibrazioni: così facendo, si stancano più di quanto dovrebbero. Hanno più fame. Resistere, per loro, non serve a niente”.

Ecco, siamo nel 2024, e in Un mondo immenso di Ed Yong abbiamo trovato qualche informazione in più su questa mosca notturna, Ormia ochracea. Bisogna partire dalle orecchie. Siamo abituati a immaginarcele “ai lati della testa”, perché sì, perché siamo fatti così: ma le orecchie vanno dove conviene, e spesso negli insetti sono distribuite su altre parti del corpo. Servono a mettersi in ascolto dei predatori. Molte farfalle, scrive Yong, hanno le orecchie sulle ali, sintonizzate sulle stesse frequenze che emettono i rapaci.

Le orecchie dell’Ormia non sono evidenti. Ma Daniel Robert ha una tale familiarità con le orecchie degli insetti che quando ha osservato per la prima volta questa mosca al microscopio, all’inizio degli anni novanta, ha riconosciuto all’istante una coppia di timpani: due sottili membrane ovali proprio sotto il collo. (“Forse sono proprio un nerd,” mi dice.) Sono orecchie molto diverse da quelle della maggior parte delle mosche, solitamente pelose e poste sulle antenne. Sono molto più simili a quelle di un grillo femmina, e come queste sono sintonizzate sulla frequenza del canto dei grilli maschi.

Quando d’estate ci sentiamo avvolti nel suono dei grilli, ci sembra impossibile riconoscere la fonte esatta del loro frinire. Ci arriva in dolby surround. Ecco, per l’Ormia è come distinguere chi sta urlando lì dietro l’angolo.

Riesce a girarsi verso un grillo che canta con una precisione di un grado, molto meglio di quanto riescano a fare esseri umani, barbagianni, e quasi ogni altro animale che è stato testato. [...] Le orecchie dell’Ormia sono distanti meno di mezzo millimetro (la larghezza del puntino su questa i). A una distanza tanto ridotta, il canto di un grillo dovrebbe colpire i due timpani a non più di 1,5 microsecondi di distanza, una finestra temporale così ridotta che potrebbe persino non esistere. (Per fare un confronto, alle orecchie umane serve un intervallo di almeno 500 microsecondi per localizzare accuratamente un suono.)

Ma Robert e il suo tutor, Ron Hoy, hanno dimostrato che i timpani dell’Ormia, a differenza dei nostri, sono collegati. All’interno della minuscola testa della mosca sono connessi da una levetta flessibile simile a una gruccia per abiti. Quando un rumore fa vibrare un timpano, la levetta trasmette le vibrazioni al timpano opposto, ma con un leggerissimo ritardo di circa 50 microsecondi. In questo modo, la differenza temporale tra le due orecchie si amplia enormemente, e fa la differenza tra l’Ormia che sente un grillo e l’Ormia che sente un grillo laggiù.

Le orecchie non sono sulla testa per contratto, ma spuntano vicino ai neuroni che ne hanno bisogno.

#4 SCHIAVI E SALMONI

Sto leggendo Schiavi di New York, ripubblicato proprio in questi giorni da Accento: è la raccolta di racconti di Tama Janowitz, libro che, a metà degli anni Ottanta, regalò alla sua autrice un momento di grande successo, irripetibile oggi fuori dal milieu e dalla frenesia di quei tempi: pubblicità, interviste, ospitate a MTV e a Letterman, e dal libro James Ivory girò un film.

I racconti sono pungenti, grotteschi, surreali, molto "letterari" anche: sono divertenti e liberi, punk e POP – nel senso di Wharol, che infatti amava Janowitz. Al tempo stesso custodiscono però un'idea di scrittura europea, novecentesca, classica direi, che invece non si trova in Bret Easton Ellis o Jay McInerney, due scrittori che esordirono sempre in quegli anni e a cui Janowitz venne all'epoca accostata. Ellis avrebbe poi fatto la storia della letteratura statunitense, Janowitz non sarebbe più riuscita a replicare il successo di critica e di vendite di Schiavi, e una via di mezzo sarebbe capitata a McInerney, tra questi forse il meno talentuoso – ma non divaghiamo troppo, torneremo magari su queste cose altrove.

A un certo punto, in uno dei racconti, c'è una cena in un ristorante giapponese:

Non avevo mai assaggiato la cucina giapponese, così Ray ordinò un po' di tutto: tonno crudo, abalone, sgombro, in parte infilati nel riso e poi avvolti in alghe, e in parte così, distesi su tavolette di legno con i piedini. Pezzi di pesce continuavano a cadermi dalle bacchette e a piombare nel piatto. Per provare a darmi un contegno, buttai giù il vino di prugne.

Chiunque abbia mangiato sushi in vita sua si accorge che qualcosa non torna. Manca il salmone. Non è un caso, però. Fino a trent’anni fa, il sake non era contemplato nella tradizione culinaria giapponese. (E anche in Italia, il salmone affumicato, prima di diventare un bene diffusissimo in ogni supermercato è stato a lungo lo sfizio delle cene di Natale dell'alta borghesia).

Il sushi di salmone, in particolare, è un’invenzione norvegese, frutto di una campagna di marketing imponente durata un decennio. La storia è più o meno questa: in Norvegia, negli anni Ottanta, c’era pesce in abbondanza. Grazie al successo degli allevamenti sperimentati negli anni Sessanta e Settanta, il paese aveva saturato il mercato interno e doveva ampliare le esportazioni. Il Giappone, famoso per la lunga tradizione del sushi, sembrava il partner perfetto. Lì, però, il salmone era considerato un pesce povero, da mangiare sempre cotto, fritto o in padella, perché nelle acque del Pacifico era più soggetto a contenere parassiti. Non veniva poi apprezzato il sapore, l’odore e nemmeno il colore: quello strano arancione avrebbe dovuto essere molto più rosso, come il tonno.

Per un decennio, però, una task force norvegese cercò un modo di far cambiare idea ai giapponesi. Pubblicizzarono disperatamente le fresche acque pure del Mare del Nord, il salmone privo di parassiti dei loro allevamenti, lo promossero negli alberghi di lusso e chiesero endorsement agli chef più rinomati. Senza molti risultati. Alla fine fu un signore di nome Bjorn Eirik Olsen – responsabile delle ricerche di mercato di quello che i norvegesi chimavano Project Japan – a trovare l’idea giusta. Che poi nel marketing è quasi sempre la stessa: andarci giù pesante, imporsi. Contattò Nishi Rei, una catena nota di cibi surgelati, e offrì 5000 tonnellate di salmone a basso prezzo, purché quel pesce venisse venduto nei negozi proprio come sushi. La catena accettò, e una volta apparso nei loro menù, il sushi di salmone diventò una nuova abitudine, una tradizione inventata, un’epitome di giapponesità.

Sull'effettiva sostenibilità e salubrità degli allevamenti di salmone oggi, invece, come potete immaginare: la situazione non è florida.

#5 PANDEMIA TURISTICA

Franco Butera e gli amici di Porto Burci, centro culturale di Vicenza, ci segnalano Tourism in the Climate Change Era di Marco Zorzanello (fotoreporter con un passato da archeologo).

Il lavoro di Zorzanello indaga gli effetti dell’emergenza climatica su alcuni dei paesaggi turistici più battuti dalla popolazione mondiale: le Alpi, la zona del Mar Morto, le Maldive, eccetera.

Nonostante il turismo possa essere considerato come un settore periferico, in realtà contribuisce in modo significativo all'economia globale, tanto che rappresenta il 10% del PIL mondiale. Le vacanze continuano a essere uno status symbol per la classe media di tutto il mondo, e nel prossimo futuro le vacanze dei nostri sogni potrebbero cambiare per sempre. Con una prospettiva ironica, il progetto cerca di analizzare un tema di importanza globale: gli effetti del cambiamento climatico sul nostro stile di vita.

Sono foto che indicano e non hanno bisogno di venir accompagnate da complesse cornici teoriche o antifone, quindi eccone una piccola selezione.

Secondo i dati dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione

e la Ricerca Ambientale), nel 2023 il consumo di suolo in Italia ha registrato i valori più alti degli ultimi 11 anni.

Le coperture artificiali hanno interessato un’area di 76,8 km quadrati: nel giro di un anno, è stato cementificato circa l’equivalente della città di Padova (o Cagliari, o Trieste).

O anche: 2 volte Bergamo, o Cosenza. Va bene, andiamo avanti.

Il ripristino delle aree naturali è stato invece pari a 6 km quadrati, cioè meno di un decimo del loro consumo.

Il consumo di suolo netto (76,8 - 6 = 70,8) è aumentato del 10,2% rispetto al 2021.

Significa che abbiamo perso 2,4 metri quadrati di suolo al secondo.

Al momento dell’invio di questa newsletter, nell’aria danzano 425,22 ppm (parti per milione) di CO2.

Bellissima questa puntata, e il libro di Ed Yong è una miniera di conoscenze.