Benvenuti, questo è il numero centottantasette di MEDUSA, una newsletter a cura di Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi – in collaborazione con Not.

MEDUSA parla di cambiamenti climatici e culturali, di nuove scoperte e vecchie idee. Ogni due mercoledì.

Quello che scriviamo su MEDUSA è gratuito per tutti. E senza sponsor. Se ti piace quello che facciamo, si possono donare 5€ al mese. Oppure 30€ l’anno (e quindi 2,5€ al mese). Oppure si può fare un’offerta libera annuale. Chi si abbona scegliendo una di queste opzioni, riceverà ogni tanto anche dei numeri extra, racconti, post o qualche esperimento pazzo. Se siete già iscritti, potete aggiornare il vostro abbonamento qui:

MEDUSA newsletter è un animale strano: può contenere un articolo o un racconto inedito, una lunga intervista oppure una serie di frammenti, storie più brevi, appunti di lettura, link o altre segnalazioni.

In questo numero ospitiamo con grande piacere un testo di Luciano Funetta – scrittore, vive a Roma, ha pubblicato Dalle rovine (Tunué, 2015), Il grido (Chiarelettere, 2018), Domicilio sconosciuto (Utet, 2023).

In chiusura l’unica certezza: i numeri della CABALA.

Per il resto, la nostra homepage è medusanewsletter.substack.com, se volete scriverci potete rispondere direttamente a questa email o segnarvi il nostro indirizzo: medusa.reply@gmail.com. Siamo anche su Instagram.

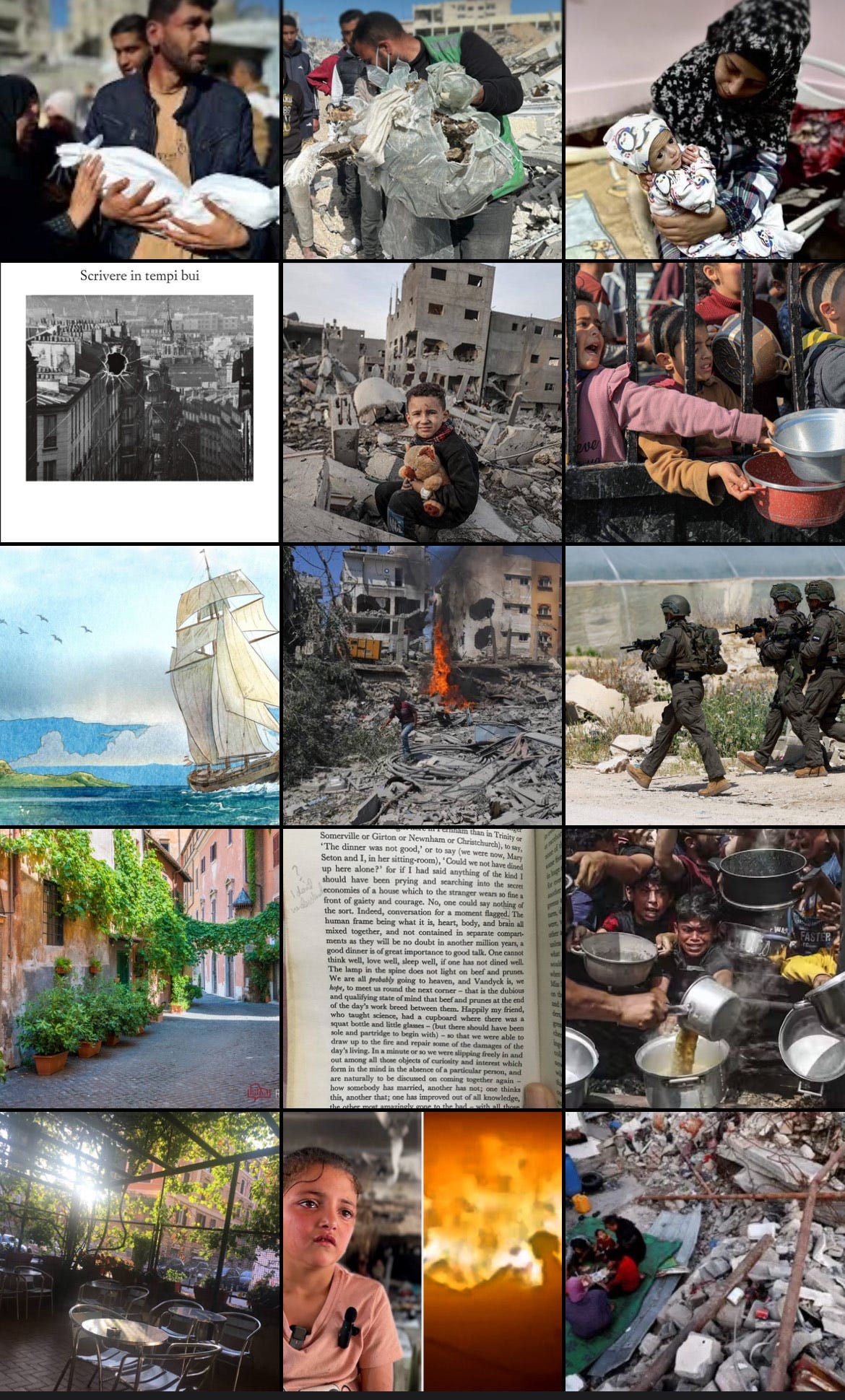

In questo numero leggerete di isole del tesoro e trappole mortali, di Virginia Woolf e Cesare Pavese, di incubi e finestre aperte, sogni e guarigioni.

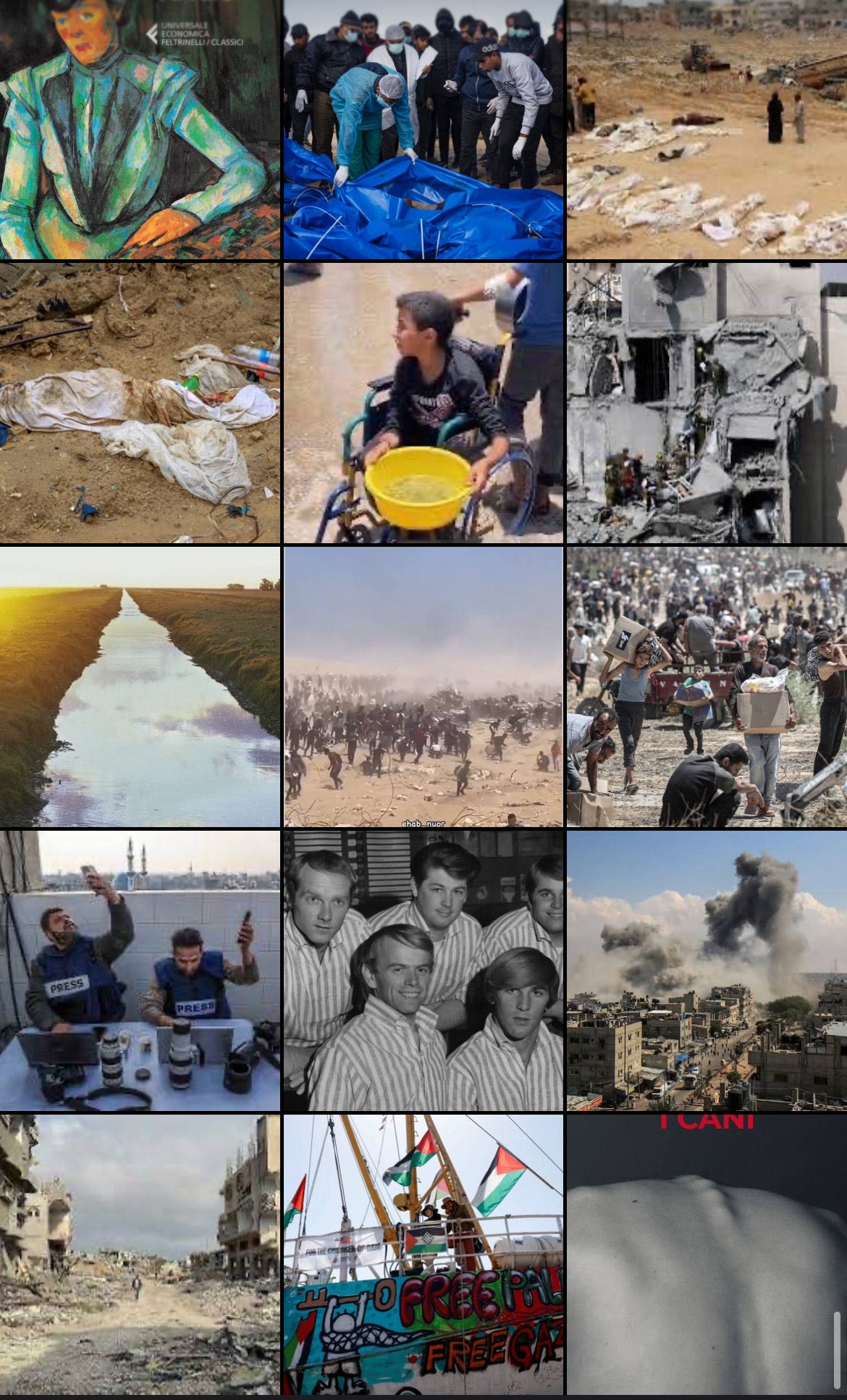

Il giorno in cui inizio a scrivere questo articolo è un giorno qualunque. Mi sveglio all’alba, preparo la colazione per F. In attesa che il caffè esca guardo su Instagram le riprese di un’incursione dell’IDF nella città di Nablus pubblicate da eye.on.palestine. Quando F si alza ci sediamo insieme in cucina, beviamo il caffè, lei mangia, la aiuto a mettere a punto gli ultimi dettagli della partenza, alle sette la saluto sulla porta di casa. Un quarto d’ora dopo, il tempo di ascoltare un paio di brani da Ghosts di Hania Rani, sveglio i bambini, li faccio mangiare, vestire, li convinco a lavarsi i denti, alle otto usciamo. Dopo averli lasciati a scuola, prendo la metro per raggiungere la libreria dove lavoro. Nell’arco del viaggio verso il capo opposto della città non guardo, leggo o ascolto nulla. Forse penso alla velocità a cui si spostano i nostri corpi immobili e all’oscurità che il treno lascia dietro di sé. Durante il turno mi fermo più volte per riguardare un video pubblicato da Hanin Al-Souf in cui un bambino in lacrime chiede agli adulti che tentano di consolarlo di poter stampare una fotografia della madre morta, lo condivido tra le mie storie. Su dei pezzi di carta da riciclo prendo alcuni appunti per questo testo, prima di andare via acquisto due libri: I cani di Dora Šustić e Carta nera di Teju Cole. Lungo la strada per la metro mi fermo in un alimentari per comprare una confezione di pasta e due bottiglie di birra, una la bevo durante il tragitto, comodamente seduto nel vagone mezzo pieno, leggiucchiando qua e là il libro di Cole. A pagina 27 segno questo passaggio: «Devo capire cos’è che mi rattrista, non nella speranza di cancellare la tristezza, ma nella speranza di renderla meno intensa».

A casa trovo i miei figli con il nonno, che ringrazio per l’aiuto, gli chiedo se voglia fermarsi, mi dice di no, ci salutiamo, preparo la cena per i bambini; mentre mangiano apprendo della morte di Brian Wilson, poi leggo due post: uno che conferma le notizie secondo cui alcuni attivisti della Freedom Flotilla sarebbero trattenuti in regime di isolamento in un centro di detenzione israeliano, il secondo che riporta alcune informazioni sulla mobilitazione a favore del popolo palestinese tenutasi a Manchester il 7 giugno. Alle otto e mezza metto i bambini a letto; per farli addormentare leggo loro un capitolo dell’Isola del tesoro.

Finalmente in pace, nella casa silenziosa, con le finestre aperte, adesso mi siederò a scrivere, mi dico, ma la verità è che ho soltanto voglia di bere.

Ho sempre potuto vantare un’intensa attività onirica e non ho mai avuto difficoltà a ricordare i sogni, fino a poco più di un anno fa, poi le cose sono cambiate. Da allora al risveglio non mi resta nulla. Ormai ci ho fatto l’abitudine. Le poche volte che qualcosa riesce a sopravvivere a questa nuova forma di censura, mi ritrovo, ancora sdraiato, a vagare tra un pugno di immagini, fotogrammi casuali di cui non saprei dire con precisione se provengano da un sogno o da un archivio parallelo, un assortimento, un repertorio in grado di schermare i sogni da ciò che viene prodotto dalla mia mente in stato di veglia. Inizio a pensare che si tratti di un meccanismo di protezione. A queste condizioni non riesco a ricostruire – a illudermi di ricostruire – quasi nulla di quello che sogno. È una sensazione che non mi piace. L’intensità dei sogni di un tempo, tale da permettermi di ricordarne molti dettagli e, a distanza anche di ore, di recuperarne frammenti ulteriori, quasi quei sogni fossero determinati a infestare la vita vigile ribellandosi alla loro stessa natura, ha senza dubbio sempre avuto su di me, sul mio equilibrio mentale, un effetto benefico. Era una forma di elaborazione, in cui i fantasmi del desiderio, del terrore, della violenza mi mostravano il vero volto del reale. Per molti anni sono stato insonne, ma da un po’, quasi sempre, dormo profondamente, anche se per non più di cinque ore. Se di tanto in tanto sogno, mi convinco che i bei tempi siano tornati, ma è un’illusione che dura poco. A una, due notti di sogni come si deve seguono settimane di nero impenetrabile. L’effetto è quello di non riuscire più ad accettare il passaggio di giorni normali, giorni in cui si ha l’impressione che non accada nulla. Il segmento del tempo, l’unità, la scansione, mi sono insopportabili. Vorrei che il tempo fosse verticale.

Al mattino, quando mi rendo conto di non aver sognato, la prima cosa che faccio è raccogliere il telefono dal pavimento, scorrere i messaggi di A, un giornalista che quasi ogni mattina mi gira la rassegna stampa sul genocidio insieme a qualche commento, e subito dopo accedere a Instagram e recuperare tutti i nuovi video da Gaza che riesco a trovare. Più sono spaventosi, insostenibili, irreali, meglio è.

Tramite le storie di R, un’amica che lavora in editoria e che da mesi sul suo profilo non condivide altro che aggiornamenti sul genocidio palestinese, ho appreso che da ieri a Gaza non hanno più accesso a internet né coperture telefoniche. Non è la prima volta che succede, ma oggi c’è qualcosa che non quadra. Con il passare delle ore vedo la notizia rimbalzare di profilo in profilo. È passato parecchio tempo da quando ho visualizzato la storia di R. La giornata è quasi finita, manca poco, il caldo sta allentando la morsa, la luce si è fatta più sopportabile, dalle finestre entra l’odore di Roma d’estate, sole, immondizia decomposta e vegetazione profonda, un invito a uscire di casa, a dimenticare tutto, a conoscere persone nuove, a diventare qualcun altro. Mi metto a scandagliare altri profili di riferimento per le informazioni di prima mano, profili di utenti palestinesi, che pubblicano fotografie e soprattutto video a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma quei profili tacciono. Tra le storie di T, scrittore sardo che fino a qualche mese fa seguivo per il suo lavoro letterario, ma che da qualche tempo è tra i più attivi nell’ambiente per quanto riguarda la Palestina, trovo conferma del blocco di internet e di qualsiasi tipo di comunicazione. Un utente, Kareem Abu Kwaik, spiega che senza internet né telefoni non è più possibile, in caso di bisogno, anche semplicemente chiamare un’ambulanza.

Non ci vuole molto prima che mi trovi a vagare tra pagine sconosciute, profili nuovi, inesplorati, in cui si dà notizia delle carovane di automobili partite da vari Paesi del Nord Africa verso il valico di Rafah per forzare il blocco e l’assedio. Condivido le immagini di centinaia di automobili in coda nel deserto con una conoscente, G, con cui negli ultimi tempi scambio alcuni pensieri su ciò che sta accadendo. Le chiedo se pensa che quelle immagini siano reali. Non mi risponde – starà lavorando o dormendo, mi dico, starà scopando, o leggendo, sarà andata a un concerto o a una festa. A mia volta ricevo messaggi a cui non rispondo. Cerco il profilo di Ehab Nuor, che negli ultimi giorni ha fornito le riprese migliori di uno dei ripetuti agguati che l’esercito israeliano ha teso alle migliaia di persone in attesa di aiuti alimentari al centro di distribuzione GHS a Netzarim. Uno dei video di maggiore impatto apparsi di recente nei nostri feed è stato pubblicato da lui e mostra uno sciame di persone in fuga sotto il fuoco di armi automatiche. Piazzo il telefono sul davanzale del balcone, mi preparo una sigaretta e faccio partire il video. Non so dire con esattezza quante volte lo rivedo, non ha importanza. Dura quattordici secondi. Non riesco a staccare gli occhi dal campo lungo della camera che, dalla sommità di una collina, si sposta avanti e indietro, con una certa lentezza, una certa grazia, come ad assecondare il movimento degli individui radunatisi per ricevere aiuti alimentari e mitragliati alla cieca, che corrono tra le raffiche poco più in basso, in trappola. Nonostante le centinaia di video di individui mutilati, traumatizzati, prede di tremori incontrollabili, fratellini che si disperano sui corpi dissanguati delle sorelle, genitori che trasportano i corpi bianchi dei figli morti, distese di cadaveri, corpi trasportati nel bagagliaio di una macchina, operazioni di scavo di fosse comuni, mi dico, questo è il documento più violento su cui abbia messo gli occhi nell’ultimo anno e mezzo.

Mi infilo a letto, il telefono vibra. È F che mi manda notizie da lontano. Le scrivo che sento la sua mancanza, che sto pensando a lei. Ho sonno, ma prima di addormentarmi, come d’abitudine, leggo qualche pagina. Scelgo un libro, Le pianure di Federico Falco. Mi dicono sia notevole e mi bastano due paragrafi per capire che in effetti è così. Eppure non provo niente. La scrittura torna indietro. È come guardare un oggetto inanimato. Da quanto tempo va avanti in questo modo? Quanti libri ho letto, quanti film ho visto, quanti dischi ho ascoltato, negli ultimi due anni, sperimentando la stessa insensibilità? Cos’è che ho sempre cercato in un’opera d’arte? Impotenza, frustrazione, meraviglia, dolore, incredulità, il sentimento di una distanza spaziale, il sentimento di una distanza incolmabile da tutto, compresi gli aspetti più banali della mia esistenza, desiderio di agire. Qualche giorno fa, in vista di un incontro pubblico, ho appuntato questa proposizione: «Tagliare i tendini della realtà». Non so se la userò, devo ancora decifrarla. Cosa provo quando guardo le immagini che arrivano da Gaza? Qual è la loro sintassi? Inizio a credere che stiano lentamente prendendo il posto di quanto fino a poco fa mi era essenziale. Sono solo dentro il mio telefono, eppure sono ovunque.

Vorrei scrivere questo articolo di getto, in una notte o due, ma mi impongo di rallentare, mi impongo l’attesa, non voglio cedere al sentimentalismo né incitare qualcuno a scendere in strada e bruciare l’ambasciata israeliana, assediare il parlamento italiano complice di genocidio. Vorrei scrivere, invece, rivolgendomi alle comunità ebraiche europee, chiedere cosa stiano facendo; vorrei scrivere degli atti di vandalismo notturni, di matrice fascista e sionista, compiuti alcune settimane fa nel quartiere in cui vivo; vorrei scrivere di quelli della Brigata Vitali, vedo le loro facce da bravi ragazzi borghesi, le vedo apparire davanti a me, di notte, mentre torno a casa; ma soprattutto vorrei scrivere di letteratura, di Tayeb Salih, di Edward Said, di Mahmoud Darwish, di Ibtisam Azem, di Omar Khayyām («Esseri addormiti io vedo sopra i tappeti di terra,/esseri ascosi vedo silenti sotto la polvere:/per quanto aguzzi lo sguardo verso i deserti del Nulla/esseri ancor non venuti vedo, ed esseri andati»), vorrei scrivere rivolgendomi a tutti i lettori e le lettrici di Camus per chiedere loro cosa hanno capito; vorrei scrivere a F, ma non lo faccio. Invece vado al lavoro, mangio, bevo, seguo i social network. Il tempo libero che ho lo passo insieme ai miei figli o ad ascoltare musica violenta e veloce, qualsiasi cosa, oppure dischi di Tarwater e Muslimgauze. Durante la giornata registro messaggi vocali che mando a me stesso, appunti che non userò. Da un momento all’altro potrebbe succedere qualcosa, qualche nuova immagine potrebbe apparire, qualche nuovo video – il blocco di internet a Gaza continua, ma le immagini non smettono di arrivare, da dove arrivano? Da quale tempo? – qualcosa che sposti il limite più in là e che interrompa il flusso e che distrugga il principio di assuefazione che inizio a sentire. Lascio le domande in sospeso in attesa di risposte convincenti. Provo a lavorare a una traduzione, alla revisione di un romanzo, allo schema di un libro di racconti che vorrei sviluppare, progetto qualche recensione da proporre in giro, ma la scrittura non risponde, non c’è, si nega.

Lascio i bambini con i nonni, esco di casa, vado a una presentazione al Pigneto. Stamattina Israele ha attaccato l’Iran. Nessuna parola di condanna. Da un anno e mezzo la parte del mondo in cui vivo è diventata silenziosa come un manicomio abbandonato. Tra qualche giorno il cancelliere tedesco Merz pronuncerà questa frase: «Israele sta facendo il lavoro sporco per noi». Ripenso a Bolaño: «L’America Latina è il manicomio dell'Europa». Sarà anche vero, ma resta il fatto che l'Europa è, come è sempre stata, la coscienza del mondo, la coscienza dei burocrati, una coscienza lucida, una coscienza spettrale, che la fa franca. Quando arrivo, la presentazione è già finita. Vedo l’autrice seduta a un tavolino con una scrittrice e uno scrittore romani. Ordino una birra e compro il libro, mi siedo lontano da loro, mi metto a leggere Anne Carson, il saggio di Carson su Simonide e Celan, fotografo un passaggio e lo invio a F. Il passaggio dice: «La grazia è una moneta con più di due facce. Nella quale noi crediamo». Alla fotografia aggiungo un messaggio in cui le annuncio che tra due settimane avrò il sabato libero e che di conseguenza potrò andare con lei alla manifestazione per la Palestina e contro il riarmo. So che non mi risponderà, non subito. Riprendo a leggere. Nel giro di qualche pagina Carson cita un frammento in cui Simonide mostra Danae e suo figlio Perseo, scacciati da Argo e rannicchiati in una cassa di legno alla deriva. Perseo è addormentato e Danae gli sussurra: «Adesso, o piccolo mio, ti prego di dormire./Lascia che il mare dorma,/lascia che dorma il male incommensurabile». Finisco quello che resta della birra e mi metto a cercare un video che ho visto per la prima volta e salvato nel 2024, pubblicato da Mohammed Fayq e rilanciato da eye.on.palestine, intitolato «A Child’s last Breath».

Non era questa la letteratura che avrei voluto scrivere. Qualche giorno fa ho riletto una pagina dei diari di Pavese: «Non mirano a fare opere. Teorizzano una poetica che sia l’esatta riflessione del momento presente (bomba atomica, comunicaz. mondiali, fisica nucleare, ecc.) e poi perché far l’opera? Nel tempo di farla sarebbe già invecchiata, imitabile, un compromesso con la realtà, la tradizione, sarebbe storia oggettiva; e loro invece si muovono perché hanno studiato o sentito cos’è la storia (= cose fatte, stili) e quindi sono impazienti – vogliono lo stile dell’epoca, non opere, sono astratti, attenti solo a non sbagliare la corrispondenza astratta e puntuale col momento presente. Mai che dicano: “Insomma ho uno stile e me la godo. Deve pur servire a qualcosa…” Posizione romantico-hegeliana idealistica luciferesca».

Nel novembre del 2023, qualche settimana dopo l’inizio dell’operazione di annientamento di Gaza per mano dell’esercito e dell’opinione pubblica israeliani, dei governi e delle lobby occidentali, ho consegnato a Robinson l’ultimo articolo di una saltuaria ma pluriennale collaborazione. Se non fosse stato il miglior pezzo che avessi mai scritto per loro non lo avrei neanche spedito. L’articolo è stato pubblicato nel gennaio del 2024. Da quel momento la mia collaborazione con il supplemento si è interrotta. È stata una mia decisione, mai comunicata direttamente alla redazione, dovuta alle posizioni ai miei occhi e a mia coscienza insostenibili prese, e a oggi non del tutto abbandonate, da La Repubblica nei confronti dell’operato di Israele. Com’è possibile, mi chiedevo, che una testata così autorevole non tenesse conto dei video e delle fotografie che già arrivavano da Gaza? Qual era la ragione per cui nessuno sembrava disposto a fermarsi per valutare la portata di quanto, con ogni evidenza, stava già accadendo? Mi chiedevo tutto questo, passavo le notti a guardare il materiale che riuscivo a trovare. Ero uno scrittore e in merito non scrivevo niente. Perché non riuscivo a scrivere di quello che vedevo? Stavo forse sperimentando sulla mia pelle la verità di quanto affermato da Sebald, ovvero che a volte è impossibile rappresentare l’orrore in modo diretto, perché le immagini «militano contro la nostra capacità di pensiero discorsivo e paralizzano le nostre capacità morali»?

Una sera, a maggio, mi sono imbattuto nel video di Fayq. Non ricordo dove mi trovassi, cosa stessi facendo, ma da quel momento ha iniziato a perseguitarmi. Lo guardo almeno una volta alla settimana da un anno. Non l’ho condiviso con nessuno, nonostante sospetti che molti tra i miei contatti possano averlo visto, anche solo di sfuggita. A oggi il video conta quasi quattrocentomila visualizzazioni. Mostra un bambino di circa dieci anni, sdraiato su una barella, con le braccia incrociate sul petto. Una mosca gli cammina sul polso. Indossa maglietta e pantaloncini verdi incrostati di sangue. Ha la testa fasciata, il viso sfondato, guarda nel vuoto, respira lentamente, poi il respiro si arresta. Un uomo si china su di lui, gli bacia la fronte. Un medico gli ausculta il cuore, gli esamina le pupille. Il video finisce.

Sono molti i video, le fotografie del genocidio che conservo e archivio da un anno e mezzo a questa parte.

Chi scorresse la mia galleria, mischiate alle fotografie che ritraggono F, foto dei bambini, degli amici e delle amiche, di qualche paesaggio, foto di scritte sui muri, di pagine di libri che vorrei ricordare e che fotografo proprio perché so che le dimenticherò, troverebbe immagini di corpi mutilati, ammassati, ingrigiti, protesi, disarticolati. Con il passare del tempo la frequenza delle immagini salvate aumenta. L’ultima, in ordine cronologico, è stata pubblicata da Ehab Nuor e mostra un uomo deposto su un pallet rivestito di cartoni. Non ne vediamo il volto, solo il torace, scheletrico, con le costole esposte che svettano verso l’alto, il ventre risucchiato, il braccio sinistro annerito e maciullato. Dietro di lui, sullo sfondo, qualcosa che somiglia agli incubi che non riesco più a ricordare, una folla di ombre, di sagome, di fantasmi sotto un cielo elettrificato. Questo e altri cadaveri si ammassano nella memoria del mio telefono, forse anche nella mia memoria, forse no, non posso saperlo.

Torno a casa, i nostri figli dormono, tutto il quartiere sembra addormentato, mi arrampico sulla libreria e prendo Al faro, in cui so di aver nascosto tre piccoli fogli spillati tra loro. Mi metto a leggerli alla scrivania, sotto una luce molto debole che mi costringe a sforzare gli occhi.

Arrivato qui, a questo punto di buio, ora che non posso più tornare indietro, assediato da un genocidio che mi raggiunge in forma pulviscolare, frammento per frammento, da ogni direzione dello spazio e del tempo senza che io possa più evitare di esserne toccato, senza che la mia vita possa sperare di tornare a somigliare a quella di prima, mentre la realtà tenta di convincermi che sto lentamente e inesorabilmente impazzendo, non posso fare altro che scrivere di letteratura.

Quello che con buona probabilità è il penultimo testo che Virginia Woolf scrisse prima di riempirsi le tasche di sassi e andare ad annegarsi nell’Ouse si intitola «Morte di una falena». Si tratta di poche pagine in cui è riportato il resoconto di un’osservazione. È un mattino di metà settembre e Woolf è seduta a leggere davanti alla finestra aperta. A un certo punto la sua attenzione viene catturata dalla coda di un movimento nella stanza. La scrittrice alza gli occhi e vede una falena che, con volo basso e faticoso, tenta di raggiungere il varco della finestra. Dopo alcuni tentativi, l’insetto si arrende, si posa sullo stipite e vi rimane per qualche secondo, poi scivola sul davanzale e resta lì, rovesciato. Il testo è il rendiconto della sua agonia. «Le zampe si agitarono ancora» scrive Woolf. «Io cercai di scoprire il nemico contro cui lottava. Guardai fuori, cos’era successo lì? Doveva essere circa mezzogiorno e il lavoro nei campi si era fermato. Quiete e immobilità avevano sostituito la precedente animazione. Gli uccelli erano andati a pescare cibo nei torrenti. I cavalli stavano fermi. Eppure l’energia c’era lo stesso, compatta là fuori, indifferente, impersonale, non dedita ad alcuna attività particolare. In qualche modo opposta alla piccola falena color del fieno». Lo leggo e lo rileggo ancora, nella luce della lampada, dopo aver guardato per l’ennesima volta il video di Fayq, mentre i bambini dormono.

Ci è capitato spesso di chiederci, negli ultimi mesi, cosa fare affinché, quando cresceranno e si guarderanno indietro, sappiano con certezza da che parte eravamo. L’unica risposta che siamo riusciti a darci è che non dobbiamo tacere, non dobbiamo nascondere loro niente, dobbiamo portarli con noi alle manifestazioni a cui riusciamo a partecipare, non dobbiamo dissimulare il nostro smarrimento, non dobbiamo fingere. Allo stesso tempo, non possiamo permetterci di smettere di vivere, proprio perché, scrive Woolf, «si è portati a dimenticare tutto della vita, quando la si vede affaticata e umiliata e appesantita e intralciata tanto da doversi muovere con la massima cautela e dignità», anche se questo, che sia letteratura o non lo sia, dovesse andare contro di noi, anche se, come leggiamo nell’ultima lettera di Woolf al marito Leonard, questo significherà che non guariremo mai, che sentiremo le voci, che non riusciremo a concentrarci, anche se questo, previste le infinite possibilità della vita e della morte, dovesse separarci o ucciderci.

Secondo The Intercept, nell’ultimo mese l’esercito israeliano ha ucciso almeno 410 persone che cercavano di procurarsi del cibo nei siti di assistenza gestiti da Israele a Gaza.

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, il bilancio ufficiale delle vittime della guerra è di oltre 55.000 morti.

Secondo la rivista medica britannica Lancet il numero reale è probabilmente più vicino ai 64.000 morti per attacchi diretti.

Contando i morti per malattie, malnutrizione e altri problemi sanitari legati al conflitto, il numero delle vittime potrebbe superare i 180.000.

Al momento dell’invio di questa newsletter, nell’aria danzano 429,29 ppm (parti per milione) di CO2.