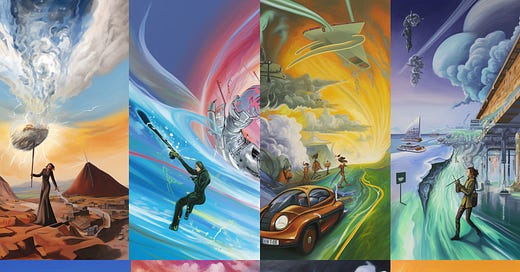

ECOLOGISMI

di Alessio Giacometti. In questo numero leggerete di Greenpeace e licei, di mitigazione e adattamento, di accelerate e frenate, alluvioni e illusioni.

Benvenuti, questo è il numero centotrentasei di MEDUSA, una newsletter a cura di Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi – in collaborazione con Not.

MEDUSA parla di cambiamenti climatici e culturali, di nuove scoperte e vecchie idee. Ogni due mercoledì.

Quello che scriviamo su MEDUSA è gratuito per tutti. E senza sponsor. Se ti piace quello che facciamo, si possono donare 5€ al mese. Oppure 30€ l’anno (e quindi 2,5€ al mese). Oppure si può fare un’offerta libera annuale. Chi si abbona scegliendo una di queste opzioni, riceverà ogni tanto anche dei numeri extra, racconti, post o qualche esperimento pazzo. Se siete già iscritti, potete aggiornare il vostro abbonamento qui:

MEDUSA newsletter è divisa in tre parti: un articolo o racconto inedito e due rubriche: i link e i frammenti dei CUBETTI, e i numeri della CABALA. Per il resto, la nostra homepage è medusanewsletter.substack.com, se volete scriverci potete rispondere direttamente a questa email o segnarvi il nostro indirizzo: medusa.reply@gmail.com. Siamo anche su Instagram.

In questo numero leggerete di Greenpeace e licei, di mitigazione e adattamento, di accelerate e frenate, alluvioni e illusioni.

Ai giornalisti che si occupano oggi di crisi climatica viene spesso rimproverato un bias pro-ambientalista: sono troppo “green”, si dice, troppo coinvolti. Per non parlare poi di quanti si muovono con disinvoltura tra giornalismo e attivismo, senza percepirli come campi poi così distinti. Gli esempi forse più noti: Bob Hunter, che ha lasciato la carriera giornalistica per diventare cofondatore di Greenpeace, Bill McKibben, giornalista e fondatore di 350.org, Jamie Jamie Kelsey-Fry, redattore del New Internationalist ed esponente di Extinction Rebellion, George Monbiot, editorialista del Guardian e attivista. Il fatto è che oggi scrivere di ambiente non significa più semplicemente puntare i riflettori sul riscaldamento globale, trattare il tema con l’urgenza che merita e fare in modo che venga percepito dall’opinione pubblica e dai decisori politici per quello che è: una crisi. I giornalisti ambientali sono chiamati anche a conoscere, e situarsi tra, le diverse visioni che coesistono, spesso e volentieri in conflitto, all’interno del pensiero ecologista contemporaneo, molto meno omogeneo e consensuale di quanto non lo si tenda a rappresentare. A diverse visioni della crisi climatica ed ecologica corrispondono infatti diversi scenari futuri e linee di azione alternative, che portano a considerare adeguate desiderabili alcune soluzioni alla crisi e non altre.

Partiamo da una delle fratture principali che dividono il pensiero ambientalista contemporaneo, quella tra “mitigazionisti” e “adattazionisti”: per i primi la possibilità di attenuare e sventare gli esiti nefasti del riscaldamento globale è non solo possibile, ma anche preferibile a qualsiasi altra proposta d’azione. Per i secondi la progressione dei cambiamenti climatici procede a ritmo tale da vanificare i tentativi di mitigazione: anche qualora questi tentativi si rivelassero parzialmente efficaci, sarebbero da prediligere gli interventi di adattamento individuale e collettivo al clima che si scalda. Tutt’altro che concettuale, la dialettica tra mitigazionisti e adattazionisti climatici è in realtà terribilmente concreta, essendo le politiche di mitigazione e di adattamento spesso in competizione reciproca: in un regime di risorse scarse o comunque limitate, le une possono escludere le altre. Come si inserisce il giornalista ambientale in questo tipo di diatriba interna all’ecologia politica? Ne ha consapevolezza? Oppure appoggia l’una o l’altra posizione senza riconoscere che riflettono due precise, e distinte, visioni del clima e dell’ambiente, dei loro problemi e delle possibili soluzioni? Polarizza e cristalliza questo genere di dicotomie, o tenta di ricomporle?

Le diverse dialettiche di questo genere interne al pensiero ecologista ne fanno terreno di conflitto ideologico tra diversi immaginari socio-ambientali del futuro. Prendiamo un’altra divisione idealtipica, oggi particolarmente evidente: la contrapposizione tra chi, di fronte alla crisi climatica, sostiene la necessità di rallentare e chi al contrario di accelerare. Rallentare e accelerare non la crisi stessa ma, per così dire, la frenesia della società che alla crisi ha contribuito. Vediamo meglio di che si tratta. Nel primo fronte, quello dei “decelerazionisti climatici”, rientrano anzitutto le teorizzazioni di Isabelle Stengers e Bruno Latour che parlano apertamente di “rallentamento cosmopolitico” e slow science: bisogna favorire il processo di rallentamento delle scienze e della civiltà tecno-capitalistica, scrivono. Perché modernizzare la modernità, ossia correggere in senso ecologista il progresso tecnologico e rendere ecocompatibile il capitalismo, non sarà sufficiente a sventare il collasso ambientale. Decelerazionisti sono anche i cosiddetti prospettivisti, Déborah Danowski ed Eduardo Viveiros De Castro su tutti, quando sostengono la necessità di tutelare ed espandere le forme socio-tecniche di neo-localismo o neo-ruralismo ispirate alle società tradizionali, così come lo è il pensiero di Serge Latouche e degli altri teorici della decrescita, per i quali a essere necessaria è l’instaurazione di una società del doposviluppo, dell’abbondanza frugale e del benessere senza ricchezza.

La visione opposta è quella di coloro che per converso definiamo “accelerazionisti climatici”, un’etichetta sotto la quale possono essere inclusi gli “ecomodernisti”, i sostenitori della crescita “verde” e del capitalismo sostenibile. Al netto delle pur rilevanti differenze, quel che accomuna gli accelerazionisti climatici è la convinzione che la crisi ecologica possa essere sventata soltanto attraverso un’intensificazione dello sviluppo tecnologico e dei processi interni al capitalismo stesso. In quest’ottica, la crescita materiale ha certo dei limiti e produce delle esternalità negative per l’ambiente, che tuttavia possono essere superati attraverso ulteriore crescita materiale o con soluzioni “di mercato” alla crisi climatica, oggi per la maggiore. Il progresso ha sì causato dei guasti ai regimi climatici e ambientali, dicono, ma è possibile porre rimedio attraverso riparazioni tecniche.

Per i decelerazionisti è urgente fermare la crescita, facendo regredire lo sviluppo materiale e i consumi energetici, diminuendo l’impronta ambientale delle società umane e rifondandole intorno a una nuova cultura del limite, della sobrietà e dell’inaggirabile finitezza delle risorse naturali. Per gli accelerazionisti si tratta invece di rendere l’eccesso materiale sostenibile, manutentando il sistema capitalistico-industriale e accelerando l’intervento correttivo sugli ecosistemi compromessi. Semplificando un po’, i decelerazionisti propongono un’ecologia del ritiro mentre gli accelerazionisti un’ecologia dell’intrusione: quale delle due posizioni è “vera” e preferibile? Quale dobbiamo sostenere e quale contrastare? È una questione aperta, non solo scientifica ma politica.

E quale postura assume il giornalismo ambientale rispetto alla dialettica tra decelerazionisti e accelerazionisti climatici? Sfogliando i media mainstream, non sembra peregrino sostenere che la maggioranza dei giornalisti ambientali si dia oggi alla cronaca eco-ottimistica degli sviluppi tecnologici nel campo dell’energia “pulita” senza professare l’altrettanto obbligata moderazione dei consumi, aderendo quindi all’immaginario evocato dall’accelerazionismo climatico. Questo tipo di narrazione giornalistica dominante ha l’effetto di confermare la percezione diffusa che la crisi ecologia rappresenti un problema di ordine tecnico, consolidando la fiducia incrollabile nella capacità della tecnologia e del mercato di rendere sostenibili i nostri stili di vita senza bisogno di modificarli. L’ottimismo ecomodernista dell’accelerazionismo climatico nasce in ambito scientifico, ma si espande attraverso l’adesione acritica dei mezzi di informazione: non vedere l’elefante nella stanza, la normalità tecno-soluzionista alla crisi climatica nel giornalismo mainstream e nell’opinione pubblica, è forse la forma di cecità ecologica oggi preponderante.

Va detto apertamente che non è facile dare una rappresentazione inattaccabile di quel che è più urgente fare. Secondo i decelerazionisti climatici servono anzitutto cambiamenti culturali negli stili di vita, che però richiedono molto tempo e sacrifici che non tutti sembrano voler accettare. Per gli accelerazionisti si tratta invece di puntare esclusivamente sull’intensificazione tecnologica, che generalmente porta a sviluppi più veloci ma per niente scontati, e in ogni caso precursori di nuovi problemi ambientali. Per riconciliare queste due opposte visioni di ecologia politica, accelerazionismo e decelerazionismo climatico, potremmo dire che è d’obbligo decelerare alcuni macro-processi, come la produzione materiale e il consumo di energia, e accelerarne altri, fra i quali il passaggio a fonti rinnovabili e a ideali di felicità e soddisfazione umana più sostenibili.

Torniamo dunque al punto di partenza: il giornalismo gioca un ruolo decisivo nella costruzione sociale dei problemi collettivi e nella percezione che la maggior parte delle persone arriva ad avere delle loro possibili soluzioni. Quando viene raccontata da molte persone, e per lungo tempo, una storia può trasformarsi in una verità indiscutibile, cui tutti finiscono per aderire più o meno inconsciamente. Raccontare la realtà è già modificarla in un senso oppure nell’altro: è un gesto sempre e ineluttabilmente politico. Scrivere di crisi climatica e questioni ambientali significa oggi situarsi tra gli ecologismi, collocarsi cioè rispetto a precisi immaginari socio-ambientali di futuro, in conflitto tra loro. Il riscaldamento del clima è qualcosa che abbiamo sotto controllo o che ci sta sfuggendo di mano? Cosa prediligere, mitigazione o adattamento? Cosa frenare e cosa, al contrario, accelerare? Tocca scrivere qui ed ora, prendere posizione prima che sia il tempo a pronunciarsi in un verso o nell’altro.

Una versione di questo testo è pubblicata in Contronature. Teorie e pratiche di ecologia politica, con il titolo “Raccontare la crisi climatica. Limiti e prospettive del giornalismo ambientale”. Il volume è a cura di Matteo Bronzi e Caterina Ciarleglio, ed è pubblicato da DeriveApprodi.

#1 È L’EMERGENZA CLIMATICA

Stiamo seguendo, come tutti tra angoscia e impotenza, lo svilupparsi delle alluvioni in Emilia Romagna. Per ora le vittime sono nove. Ci sono ancora diversi paesi non raggiungibili, e i guasti alla rete elettrica e telefonica rendono complicate le comunicazioni. Sappiamo, di prima mano, di anziani in attesa di soccorso e sprovvisti dei servizi di base.

Secondo i dati della Protezione Civile, si parla di 4.000 sfollati, almeno 24 comuni allagati, e 50.000 persone senza energia elettrica. Dice Musumeci, ministro per la Protezione Civile, che tutti i fiumi dell'Emilia-Romagna sono esondati.

Con ogni probabilità gli allagamenti di queste ore sono riconducibili alla siccità che ha colpito il Nord Italia nell’ultimo anno. Poca acqua per troppo tempo, e ora il suolo fatica ad assorbire le piogge. Non ci sono momenti giusti o sbagliati per ripetere delle verità scientifiche determinate da scelte politiche e strutturali. L’Italia è un territorio fragile. La crisi climatica sta peggiorando le cose. La responsabilità è politica ed è di chi ancora decide di non intervenire subito.

#2 DIECI E LODE

“L’uomo ha sempre avuto la necessità di cercare il senso della propria esistenza, consapevole del fatto che quest’ultima un senso non lo ha, o se lo ha è talmente soggettivo da poter essere difficilmente delineato; non siamo messi al mondo con un compito da portare a termine, siamo noi stessi che ci prefissiamo degli obiettivi, delle mete da raggiungere proprio perché vivere nell’incertezza, vacillare nel buio non sapendo cosa ci aspetta ci terrorizza. Questa è la nostra condizione umana. Abbiamo bisogno di ‘dare un senso’ che, vuol dire, essenzialmente, raccontare una storia, scoprire la trama della nostra vita, i suoi protagonisti e se necessario modellare anche gli antagonisti utili per ulteriori sottotrame, gli antefatti, le svolte, i colpi di scena, la tensione crescente che si indirizza, ce lo auguriamo tutti, verso un lieto fine risolutorio”.

A scriverlo è Chiara Bergomi della 4C del Liceo Classico Beccaria di Milano, dove il prof Alessandro Mantovani, che salutiamo e ringraziamo, ha appioppato il nostro libro alla classe. MEDUSA. Storie dalla fine del mondo (per come lo conosciamo) è entrato così in un percorso di lettura sull'Antropocene e i modi di raccontarlo. Matteo è stato ospite in classe, e ora ci siamo trovati a ricevere le loro recensioni. E ci sono piaciute molto.

Erica Rinaldi per introdurre il libro muove da una premessa surreale, e molto curiosa; indubbiamente un’immagine kafkiana:

Immaginando un regolarissimo processo svolto in una normalissima aula di tribunale, che sia dovuto da una disputa familiare sull’eredità di qualche zia lontana ormai deceduta o che invece nasca da argomenti più spinosi, si penserà subito e in maniera automatica ad alcune figure ben distinte che prendono le redini della giustizia e dei diritti civili: giudice, avvocato e imputato. Sebbene interconnesse, queste tre figure discutono ordinatamente seguendo norme intransigenti verso la confusione e l’ambiguità e mantengono ben chiari desideri e doveri di ciascuna. Cosa accadrebbe però se ad ogni ruolo corrispondesse la stessa persona e personalità, come si snoderebbe un processo che ha per giudice, avvocato e imputato la stessa maschera?

Ma non basta.

E se la causa di questo processo fosse il collasso terrestre e fosse proprio l’umanità ad averla intentata, difesa e giudicata tentando di trovare un colpevole esterno a se stessa? È proprio questo interrogativo l’humus da cui nasce MEDUSA. Storie dalla fine del mondo (per come lo conosciamo).

È proprio così. Poi arriva Camilla Cuoco, che nella sua recensione riesce a condensare, magicamente davvero, tutto il contenuto del libro. Anche nelle sue parti più bizantine, dove abbiamo provato a misurare il Problema attraverso lo strumento letterario:

Gli autori riflettono su come da sempre la letteratura, in particolare in forma di racconto, sia fondamentale per l’umanità nel veicolare messaggi ed informazioni, in quanto specchio dello schema valoriale e culturale di una società. Dove un tema non è affrontato in letteratura passando attraverso storie e racconti, così non può passare attraverso di noi: “Chi controlla il linguaggio controlla il nostro pensiero; le parole hanno il potere di indirizzare i nostri pensieri e di conseguenza possono arrivare a cambiare il mondo. E le storie?”. Perché allora fino a questo momento scrittori e intellettuali di una letteratura definita “borghese” non hanno ritenuto opportuno o necessario parlare di cambiamento climatico nelle loro storie? Porcelluzzi e De Giuli provano a risponderci citando Barthes, Ghosh, Tolstoj e Šklovskij, ma senza arrivare ad una conclusione precisa: il fine della letteratura come tutta l’arte è lo smarrimento e lo straniamento, di conseguenza ridurla a pura divulgazione le fa perdere il suo stesso significato.

Di una cosa possiamo essere sicuri, ci sembra: abbiamo accumulato per bene la nostra montagna di dubbi, abbiamo costruito la nostra bussola in un pianeta senza stella polare. Ecco però che a tirarci su di morale arrivano le parole di Alice Sabet:

Ma basta questo? Nel presentare le dinamiche che caratterizzano la storia attuale a livello mondiale, gli autori, consapevoli che l’ambientalismo sia ormai un bene di lusso, che il mercato mondiale sia privo di etica e legato solamente al profitto, e che, come affermano loro stessi, “difficilmente cambierà qualcosa senza una trasformazione radicale alla fonte”, lanciano un grido di aiuto e, insieme, un monito: produrre solo ciò che serve per vivere e distribuirlo in modo equo a ciascuno di noi. Un libro, dunque, ricco di storie e osservazioni, che invita a riflettere non solo sulle difficoltà ambientali e politiche, ma anche sulle doverose reazioni culturali interconnesse.

Grazie ancora a tutta la classe. Ci fate venire voglia di scriverne un altro.

#3 CORECORE

Vi segnaliamo in chiusura The Future Ahead Will Be Weird AF, bellissimo video di Silvia Dal Dosso (creativa multidisciplinare, ricercatrice in nuove tecnologie digitali e subculture del web). Dal Dosso ha raccolto i peggiori incubi fin qui partoriti – o sarebbe meglio dire rigurgitati? – dal nostro immaginario, ormai inestricabilmente connesso a quell'organismo di produzione di post-post-post-truth che è l'intelligenza artificiale. Tra ologrammi, midjourney, falsificazioni, propaganda, pubblicità e appetiti vari, vedrete 10 minuti di futuro lacerato, narrati da una voce sintetica identica a quella di Adam Curtis (documentarista di culto, autore di alcuni noti videosaggi non lineari sugli immaginari del presente e i meccanismi di potere della modernità - Curtis ha avuto un’influenza sotterranea anche sul nostro lavoro). Buona visione.

Nei primi tre giorni di maggio, sulla Romagna, erano caduti 240 millimetri d'acqua: si trattava già di un dato eccezionale.

L’alluvione all’inizio del mese aveva causato due vittime.

Al momento dell’invio di questa newsletter, nell’aria danzano 424,25 ppm (parti per milione) di CO2.